RTG

14.202 entreprises créées au Togo en 2025

Au Togo, 14.202 entreprises ont été créées en 2025. C’est ce qui ressort de la dernière compilation des statistiques du Centre de formalités des entreprises (CFE).

Ce chiffre marque une légère baisse de 4,8 % par rapport à l’année précédente (2024), où 14.919 sociétés avaient été enregistrées. Dans le détail, 11.556 structures ont été portées par des Togolais contre 2646 pour des nationalités étrangères.

Malgré la tendance baissière, la dynamique entrepreneuriale demeure soutenue. Sur l’ensemble des dernières années, le nombre de créations d’entreprises dépasse régulièrement la barre des 10.000 par an.

Cette performance est à mettre à l’actif des réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures administratives et renforcer l’attractivité de l’économie nationale. Les efforts consentis en matière de formalisation, de digitalisation des services et d’accompagnement des porteurs de projets continuent de créer un environnement favorable à l’initiative privée.

Lire aussi :

Climat des affaires : le Togo lance un mécanisme d’alerte aux obstacles au commerce

Difficultés d’approvisionnement en eau dans plusieurs régions : le gouvernement déploie des mesures d’urgence

La région de la Kara (préfectures de la Kozah et de la Binah particulièrement) est confrontée à une insuffisance de l’accès à l’eau potable depuis quelque temps. La pénurie, observée dans d’autres régions du pays et engendrée par la baisse sensible des volumes d’eau disponibles pour alimenter le réseau de distribution, est notamment due aux effets du changement climatique et de la faible pluviométrie.

Question d’actualité au gouvernement : le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, @kodjo_adedze, accompagné du ministre délégué chargé de l’eau et de l’assainissement, a répondu aux députés sur les difficultés d’accès à l’eau potable dans… pic.twitter.com/nIxxFOd6TT

— Assemblée Nationale Togolaise (@assnatTogo) January 3, 2026

Face à cette situation, le gouvernement a initié une série de mesures d’urgence et de moyen terme, afin de soulager les populations affectées, et apporter une solution pour la desserte en eau de toutes les localités. Un comité de crise a ainsi été installé et une équipe opérationnelle du ministère de l’eau et de l’assainissement a été déployée sur le territoire, pour une mission itinérante de réalisation et d’amélioration de forages dans plusieurs villes, comme Dapaong, Mango, Kara et Datcha.

Dans les détails, 50 forages équipés de postes d’eau autonomes (PEA) et de pompes à motricité humaine (PMH), présentant des débits satisfaisants, ont été identifiés et font l’objet de travaux de connexion au réseau de distribution, a annoncé le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Kodjo Adedze. L’officiel, accompagné du ministre délégué chargé de l’eau et de l’assainissement, Séna Alipui, a fait face à l’Assemblée le mercredi 31 décembre, dans le cadre d’une question ouverte sur le sujet, adressée par la Représentation nationale à l’exécutif.

Dans le même temps, 14 nouveaux forages ont été réalisés, et sont en cours de raccordement, tandis que des camions citernes ont été mobilisés pour renforcer les capacités de distribution. Sur le long terme, un projet d’alimentation en eau potable de Kara et de ses environs, a été conçu et est en cours de mise en œuvre, grâce à un financement global de 25 milliards FCFA, soutenu par le Fonds koweïtien et la Banque islamique de développement.

Savanes et Grand Lomé : d’importants travaux pour renforcer les capacités de productions

Également impactées par la situation malgré des causes différentes, les régions des Savanes et du Grand Lomé font l'objet d’une attention soutenue de l’exécutif.

Dans la région septentrionale, des travaux de desserte en eau potable des bases militaires ont notamment été lancés, concernant 32 bases. Si une dizaine de forages a déjà été réalisée, l’ensemble des ouvrages devrait être achevé d’ici la fin janvier, a annoncé Kodjo Adedze. Pour soutenir ces actions, plusieurs investissements structurants à moyen et long terme sont également prévus. Il s’agit notamment du projet d’urgence de renforcement de l’alimentation en eau potable des villes de Mango et de Dapaong, d’une enveloppe évaluée à 4,7 milliards FCFA, à mobiliser par l’État avec l’appui de ses partenaires, ou encore de la poursuite des travaux du projet “PND Eau”.

Financé par l’Agence française de développement et la Banque européenne d’investissement, le projet vise à alimenter les villes de Dapaong, Cinkassé, Tandjouaré, Gando, Mandouri, Bombouaka, Korbongou et de leurs environs, pour un coût global estimé à environ 20 milliards de FCFA. Il prévoit en outre d’étendre le réseau d’adduction et de distribution de Mango, et d’y ériger une nouvelle station de traitement.

Dans le Grand Lomé enfin, la stratégie gouvernementale repose sur la réhabilitation des infrastructures existantes, pour un coût estimé à 12 milliards de FCFA, ainsi que sur le renforcement de la capacité de production par la mobilisation conjointe des eaux de surface, à partir des barrages et des prises en rivière, et des eaux souterraines, à travers la réalisation de forages (24 en tout dans le cadre du PASH-MUT).

Pour rappel, lors du dernier conseil des ministres de l’année 2025, le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé avait instruit instruit le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des différentes mesures.

Climat des affaires : l’État consolide le dialogue Public – Privé

Au Togo, les efforts s’intensifient pour renforcer la coopération entre l’État et le secteur privé afin d’améliorer le climat des affaires et favoriser le développement économique. Le Comité de Concertation État – secteur privé (CCESP) a organisé, dans ce sens, la semaine écoulée, une rencontre avec les secrétaires généraux des ministères, désignés comme points focaux du dialogue public - privé.

Il s’agissait de faciliter l’appropriation par les administrations publiques de la vision et des missions du CCESP ainsi que d’encourager un engagement plus actif du secteur privé, notamment en matière d’investissement, d’innovation et de contribution à la dynamique économique nationale. Les échanges ont également porté sur des dossiers tels que la fiscalité, la TETTIC (Taxe sur les entreprises de télécommunications et des TIC), la place du secteur informel et les perspectives pour l’année 2026.

L’ambition est de créer une plateforme administrative capable d’agir de manière coordonnée et cohérente auprès des acteurs économiques. Les points focaux ont ainsi pour mission de coordonner les actions dans leurs départements respectifs, d’appuyer le CCESP dans la mise en œuvre des plaidoyers du secteur privé et des recommandations issues des sessions.

Mis en place depuis 2017, le Cadre de concertation État – secteur privé vise à favoriser des réflexions sur des sujets d’intérêt. L’objectif pour les pouvoirs publics est de se montrer plus attentifs aux préoccupations du secteur privé.

Lire aussi :

Le Comité de concertation État - Secteur privé fait le bilan de 2025

Assemblée nationale et Sénat : fin des travaux parlementaires, début de l’intersession

Au Togo, le parlement est entré en intersession pour une période de trois mois. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont en effet clôturé respectivement les 30 et 31 décembre, leur deuxième session ordinaire de l’année 2025.

La deuxième session ordinaire de l’année 2025 s’est achevée, le 31 décembre dernier dans un climat de solennité et de satisfaction ; une étape majeure dans l’histoire parlementaire de la Ve République. Dans son discours de clôture, SE Prof. @KSKlassou, Président de l’Assemblée… pic.twitter.com/rNTdcN1AEH

— Assemblée Nationale Togolaise (@assnatTogo) January 4, 2026

Les travaux, dirigés par les présidents des deux institutions, ont été l’occasion de dresser un bilan des activités menées par chacune des chambres, et de réaffirmer l’engagement des représentants du peuple.

2025, année charnière pour le Sénat

“2025 a été marquée par la consolidation de nos bases institutionnelles”, a déclaré Barry Moussa Barqué, qui a salué la capacité désormais effective de l’institution à jouer pleinement son rôle dans l’architecture démocratique de la République. Parmi les activités, on retiendra les deux congrès (élection du Président de la République et Discours sur l’état de la nation du Président du Conseil), la ratification des commissions, le renforcement des capacités des sénateurs, et surtout l’adoption de la loi de finances rectificative 2025 et de la loi de finances 2026, deux textes qui ont inauguré la navette parlementaire.

“Notre travail est exaltant et exigeant, ensemble nous écrivons l’histoire législative de notre nation”, a affirmé le Président du Sénat.

Des avancées législatives majeures à l’Assemblée nationale

Pour la représentation nationale, l’année 2025 aura été marquée, selon son président,“par des travaux d’une intensité et d’une richesse exceptionnelles”.

L’institution, qui a notamment enregistré un changement à sa tête, a ainsi examiné et adopté le long de l’année, plusieurs lois dans divers domaines (finances publiques, énergies, droits humains, lutte contre les flux financiers illicites, entre autres), poursuivi le renforcement de ses capacités à travers des séminaires, et renforcé sa diplomatie parlementaire. Enfin, les élus du peuple ont questionné l’exécutif sur une question d’actualité, relative aux difficultés d’approvisionnement en eau potable dans certaines régions du pays.

“Le temps parlementaire est une matière précieuse, à la fois fluide et rigoureuse, qui s’étire et se contracte au gré des exigences de la République”, a rappelé Komi Selom Klassou, qui a salué l’engagement des députés, et exhorté ces derniers à rester mobilisés, aux côtés des populations, durant la période de l’intersession.

Les travaux parlementaires reprendront en avril, conformément aux dispositions constitutionnelles.

Commerce agricole : le Togo se dote d’un guide des exportations dans la sous-région

Le Togo dispose désormais d’un guide simplifié des exportations des produits agricoles destiné à faciliter l’accès aux marchés de l’Uemoa et de la Cedeao. Le nouvel outil, élaboré par le ministère en charge du commerce, a été validé la semaine dernière au cours d’une rencontre à Lomé.

Exportation des produits agricoles dans l’espace UEMOA et CEDEAO : Un guide simplifié des procédures validé à Lomé ce mardi 30 décembre 2025. ?https://t.co/jYiEAWtnPY#Denyigban#Togo?? #Exportations#ProduitsAgricoles#Guide_UEMOA_CEDEAO#PRIMA pic.twitter.com/q8nxXAnp2y

— Ministère du Commerce - TOGO (@CommercegouvTg) January 4, 2026

Concrètement, le document clarifie et simplifie les procédures administratives, douanières, sanitaires et techniques applicables dans les échanges commerciaux régionaux. Il permettra aux producteurs, aux petites entreprises et aux organisations de producteurs d’accéder plus facilement à l’information sur les règles et exigences du commerce transfrontalier, réduisant ainsi les risques liés à la complexité des démarches.

Au Togo, l’agriculture représente plus de 40 % du produit intérieur brut et emploie environ 65 % de la population active. Avec une superficie cultivable estimée à 3,6 millions d’hectares, soit près de 60 % du territoire, et une diversité agroécologique, le pays dispose d’atouts considérables pour le développement agricole et l’essor du secteur agroalimentaire.

Lire aussi :

Commerce : le Togo se dote d'un répertoire d’exportateurs agroalimentaires

Vœux de Nouvel An : les forces vives ont réaffirmé leur engagement

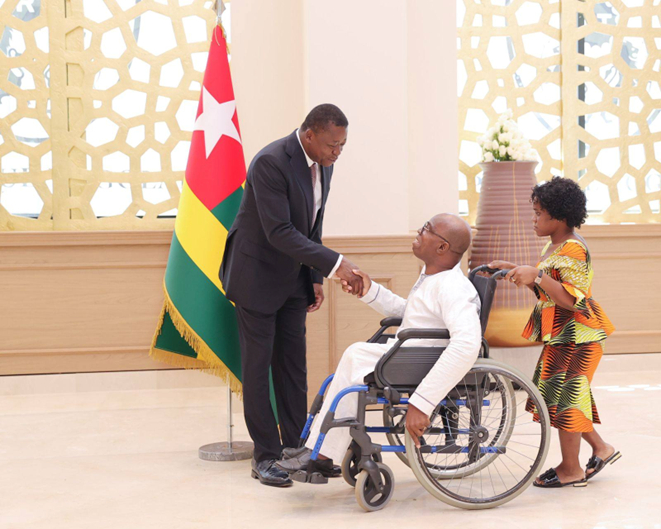

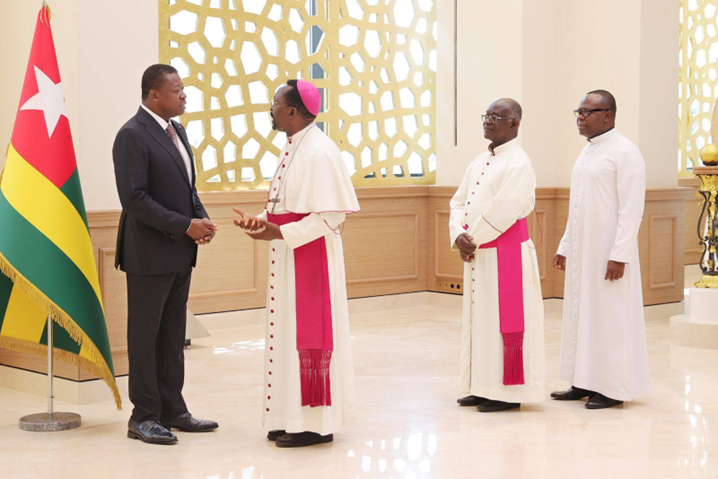

Conformément à la tradition républicaine, les forces vives de la Nation ont présenté, le mardi 30 décembre à Lomé, leurs vœux de Nouvel An au Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. La cérémonie, organisée au Palais de la Marina, a mobilisé différentes délégations de toutes les composantes du pays.

Tour à tour, institutions de la République, formations politiques, confessions religieuses et traditionnelles, chefferie coutumière, forces de défense et de sécurité, gouvernement, conseils régionaux, secteur privé, ordres professionnels, centrales syndicales, organisations de la société civile et représentants de la presse, ont formulé au chef de l’exécutif, leurs vœux et souhaits pour la nouvelle année, et renouvelé leur engagement pour un avenir harmonieux du Togo.

En marge des salutations, les responsables des institutions de la République (Assemblée nationale, Sénat, Cour constitutionnelle, Cour Suprême, Haute autorité de la régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, Cour des comptes, Protecteur du citoyen, Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale, Commission électorale nationale indépendante, Haute autorité pour la transparence, l’intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption), ont été reçus en audience. L’occasion pour ces derniers d’échanger sur divers sujets de la vie nationale et de réaffirmer leur engagement à œuvrer dans un esprit de collaboration pour l’enracinement de la Vè République.

Pour rappel, quelques heures après la cérémonie, le Président du Conseil a, à son tour, adressé ses vœux à la Nation.

L’Assemblée nationale autorise la ratification de la Charte africaine des droits des personnes handicapées

Le Togo renforce un peu plus son engagement en faveur de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. L’Assemblée nationale a autorisé, le mercredi 31 décembre 2025, le gouvernement à ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de loi autorisant la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, signé le 29 janvier 2018 à Addis-Abeba, en Éthiopie.… pic.twitter.com/78Abp17KAL

— Assemblée Nationale Togolaise (@assnatTogo) January 2, 2026

Le texte, adopté le 29 janvier 2018 à Addis-Abeba (Éthiopie), consacre plusieurs principes fondamentaux, notamment la non-discrimination, l’égalité devant la loi, l’accessibilité universelle, ainsi que la participation pleine et effective des personnes handicapées à la vie sociale, économique, politique et culturelle. Il couvre un large éventail de droits essentiels, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, l’accès à la justice, à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la protection sociale, ainsi qu’à la participation à la vie publique et politique.

L’adhésion du Togo confère ainsi un cadre juridique renforcé à l’action publique en faveur des personnes handicapées et engage l’État à harmoniser son dispositif législatif, réglementaire et institutionnel avec les standards africains en la matière.

“L’adoption de ce projet de loi marque une avancée significative dans la consolidation de l’État de droit, la promotion de l’inclusion sociale et l’affirmation de l’engagement résolu du Togo en faveur des droits des personnes handicapées, tant au niveau national que continental”, a indiqué le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou.

Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été engagées pour consolider l’inclusion des personnes handicapées. Des politiques publiques et des programmes spécifiques sont mis en œuvre afin d’améliorer leur accès aux services sociaux, à l’éducation, à la santé et à l’emploi.

Lire aussi :

Droits des personnes handicapées : à Berlin, le Togo réitère son engagement

Grâce présidentielle : 1511 détenus libérés

Le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé a officiellement accordé la grâce présidentielle à 1511 condamnés. La mesure, annoncée il y a quelques semaines lors de l’adresse sur l'État de la Nation devant le Parlement, a été adoptée par décret à la faveur du conseil des ministres du 30 décembre.

Parmi les 1511 détenus qui recouvrent immédiatement la liberté, figurent notamment des personnes purgeant une longue détention, âgées, incarcérées pour des délits mineurs, ou gravement malades.

Si elle contribue à renforcer la joie des périodes de fête dans les familles concernées, la mesure permet au pays de réduire sa population carcérale, et de tenir ses engagements internationaux en matière de justice et de droits humains.

Conseil des ministres du 30 décembre 2025

L’équipe gouvernementale s’est réunie le mardi 30 décembre en conseil des ministres à Lomé. Les travaux, conduits par le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, ont été sanctionnés par trois projets de loi et trois décrets. Le conseil a également abordé des questions d’actualité nationale et procédé à des nominations.

Le #ConseildesministresTg s’est tenu ce mardi 30 décembre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur @FEGnassingbe, Président du Conseil. Au cours de cette séance, le Conseil des ministres a examiné et adopté trois projets de loi et trois décrets. Il a également abordé… pic.twitter.com/H24wCUYnHR

— Présidence du Conseil du Togo (@presidencecstg) December 31, 2025

Au titre des projets de loi

Le Conseil des ministres a successivement examiné et adopté

Le projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire,

Le projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,

Et le projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Ces conventions offrent un cadre juridique harmonisé, favorisent le partage d’informations, de bonnes pratiques et d’expertises, et améliorent la capacité nationale de prévention, de réponse et de gestion des situations d’urgence. Elles contribuent enfin à protéger la population, l’environnement et les infrastructures.

L’adhésion à ces trois instruments juridiques internationaux permet au Togo de renforcer de manière cohérente son cadre national de sûreté, de sécurité et de préparation aux urgences radiologiques. Elle garantit l’accès rapide à l’assistance internationale, une notification précoce et transparente des accidents nucléaires, ainsi qu’une coopération renforcée contre les actes malveillants.

Ces textes s’inscrivent dans la vision nationale d’une coopération renforcée sur le plan international en matière d’utilisation du nucléaire civil dans divers domaines comme ceux de la santé, de l’énergie, de la recherche scientifique, de l’agriculture, de l’industrie et de la formation.

Le Togo s’est doté d’un arsenal juridique relatif au nucléaire en adoptant la loi n° 2020-006 du 10 juin 2020 sur l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire ainsi que ses textes d’application.

Le Togo est membre de l’AIEA depuis 2012. Son élection récente au Conseil des Gouverneurs de l’Agence, pour la période 2025-2027, confère à notre pays une responsabilité accrue en matière de respect et de promotion des normes internationales de sûreté, de sécurité et de gouvernance du nucléaire.

Au titre des décrets

Le Conseil des ministres a adopté un décret accordant la grâce présidentielle.

Faisant suite à l’annonce faite par le Président du Conseil dans son adresse du 02 décembre dernier sur l’état de la Nation devant le Parlement, cette mesure bénéficie à mille cinq cent onze (1.511) condamnés qui recouvrent immédiatement la liberté.

Parmi eux, certains purgeaient une longue détention, d’autres étaient incarcérés pour délits mineurs, d’autres encore sont âgés et en fin de peine, et enfin les condamnés gravement malades.

Par son caractère humaniste, cette mesure relevant des prérogatives exclusives du Président du Conseil contribuera à renforcer la joie des périodes de fête dans les familles concernées, de même qu’à désengorger les institutions pénitentiaires et permet à notre pays de tenir ses engagements internationaux en matière de justice et de droits humains.

Le Conseil des ministres a adopté le décret portant autorisation de changement de contrôle indirect du Groupe Vivendi Africa (GVA) Togo.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la régulation du secteur des télécommunications et vise à assurer la continuité des activités de l’opérateur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le groupe Vivendi SE a entrepris une restructuration interne de ses entreprises, à l’issue de laquelle sa filiale Vivendi Africa Togo (GVA Togo) enregistre une modification de sa structure actionnariale.

De ce fait, Vivendi Africa SAS, actionnaire directe de GVA Togo voit ses titres transférés au groupe Canal+.

Aux termes des dispositions réglementaires applicables en la matière, ce changement de contrôle indirect requiert la prise d’un arrêté ministériel, lui-même subordonné à l’adoption d’un décret en Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres a adopté un décret portant reconnaissance de la désignation de chefs de cantons par voie de consultation populaire et par voie de succession coutumière.

Quinze gardiens des us et coutumes, issus de toutes les régions de notre pays, se voient ainsi reconnus par décret, conformément aux dispositions de la loi relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels.

Au titre des nominations

Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes :

Au ministère de l’administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, le Colonel Pidassa Bakaï est nommé préfet de Kpendjal Ouest.

Au ministère du développement à la base et de l’économie sociale et solidaire, Madame Bandjiak Mafiti est nommée directrice de cabinet.

Au titre des divers

Le ministre délégué en charge de l’eau et de l’assainissement a rendu compte au Conseil des ministres de la situation de l’approvisionnement en eau dans la région de la Kara.

Plusieurs mesures d’urgence et de moyen terme sont prises pour remédier à la pénurie résultant des changements climatiques et de la faible pluviométrie de l’année, ayant entraîné une baisse sensible des volumes d’eau disponibles pour alimenter le réseau de distribution.

Le Président du Conseil a instruit le gouvernement d’accélérer la prise des mesures idoines pour soulager les populations affectées et apporter une solution durable pour la desserte en eau de toutes les localités. Une équipe opérationnelle du ministère de l’eau et de l’assainissement entame ce jour même une mission d’appoint itinérante pour réaliser des forages dans plusieurs villes, notamment Dapaong, Mango, Kara et Datcha.

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme a informé le Conseil des ministres de la réception d’une question ouverte de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution, et portant sur les difficultés d’approvisionnement en eau dans les régions de la Kara et des Savanes.

Fait à Lomé, le 30 décembre 2025

Au Togo, la journée du vendredi 02 janvier 2026 férié, chômé et payé

Au Togo, la journée du vendredi 02 janvier 2025 sera fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. C’est ce qu’a annoncé, à travers un communiqué, le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social.

#GouvTg ?? Le ministère de la Fonction publique informe que le vendredi 2 janvier 2026 est déclaré férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national. pic.twitter.com/CRJ3yfKCyD

— Gouvernement Togolais/Togolese Government (@GouvTg) December 31, 2025